L’intersyndicale avait appelé à une nouvelle journée de manifestations et de grèves ce jeudi 2 octobre, dans un contexte de nomination d’un nouveau gouvernement et de transmission de la première version du projet de loi de finances 2026. L’objectif était clair : maintenir la pression sur l’exécutif pour infléchir ses orientations budgétaires. Cependant, la mobilisation s’est avérée moins importante que celle du 18 septembre, qui avait rassemblé entre 506 000 et un million de manifestants selon les sources. Le ministère de l’Intérieur a recensé 195 000 manifestants en France ce jeudi, dont 24 000 à Paris, tandis que la CGT avançait le chiffre de « près de 600 000 » manifestants.

Le déclin de la participation était notable dans plusieurs grandes villes. À Marseille, le nombre de manifestants est passé de 15 000 à 4 000, à Bordeaux de 8 800 à 3 000, et à Montpellier de 10 000 à 4 000. Dans l’éducation nationale, le taux de grévistes a également fortement baissé, atteignant 6,95 % chez les enseignants des écoles primaires et 6,13 % dans le secondaire, contre 17,06 % le 18 septembre. La fonction publique d’État a enregistré un taux de grévistes de 4,22 %, contre près de 11 % deux semaines auparavant, illustrant un recul global de la mobilisation intersyndicale.

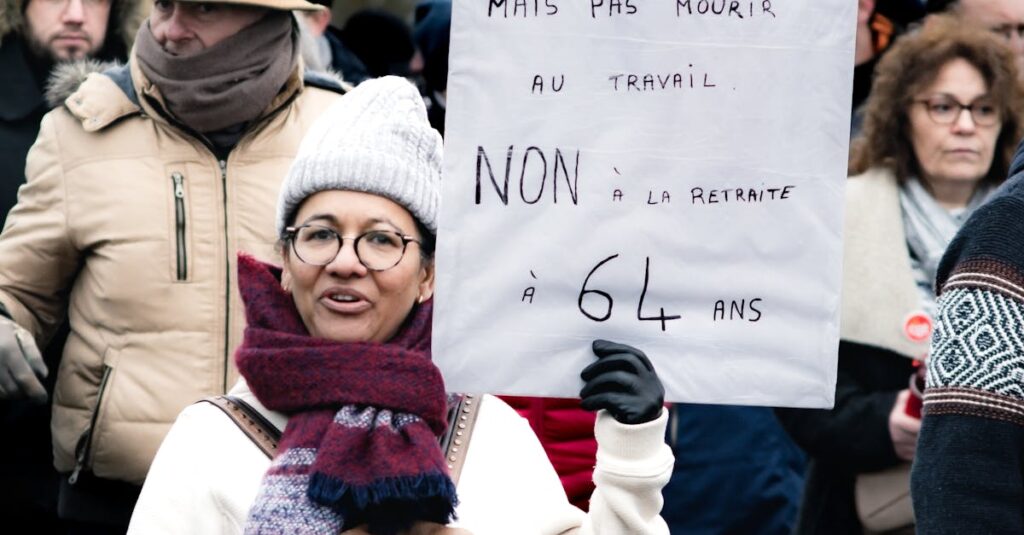

Malgré cette baisse, la colère et les revendications des manifestants demeurent vives. Dans le cortège parisien, Dalila, botaniste, dénonce le manque d’équité fiscale, soulignant que les efforts ne sont pas partagés par tous. Jean-Luc, haut fonctionnaire, pointe du doigt l’accroissement des inégalités et la « crise démocratique » où le vote et les manifestations ne semblent plus produire de changement. Des enseignants, des chercheurs, des artistes, et des retraités ont exprimé leur désarroi face à la précarité, au manque de moyens dans les services publics comme l’éducation et les universités, et aux décisions gouvernementales jugées injustes.

Certains manifestants, bien que déçus par la faible mobilisation, estiment qu’il est crucial de maintenir la pression. Pour Alain, réceptionniste, il est essentiel de « faire entendre nos voix » et de réclamer un meilleur partage des richesses. Des étudiants comme Léonie affirment que la grève est la seule voie pour obtenir satisfaction, appelant à des mobilisations massives. Le constat général est celui d’une lassitude, mais aussi d’une détermination à ne pas abandonner la lutte pour la justice sociale, en attendant les prochaines propositions budgétaires du gouvernement.